ふじの里山くらぶでは、住民が地域の気候変動による影響を知り、自ら防災や環境保全への行動へ役立てていただくため、『気候変動の藤野学』という活動を2016年から行っています。

藤野は山間地域であるため、土砂災害の危険性と常に隣合わせです。この土砂災害は、発生する前までの雨量(降水量)との関連性があると考え、各地区の雨量を測り一定期間中での累計雨量を認識することで自主防災(土砂災害の可能性を察知しあらかじめ避難するなど)に役立てるべく、有志のメンバーでこの数年、雨量を測定してデータや知見を貯めてきました。

今後はこの雨量測定に協力いただけるメンバーを増やして測定地区を拡げ、計測した雨量データをHPやFacebookページなどでタイムリーに発信し、集中豪雨による被害からご自身の身を守るきっかけにしてもられればと思います。

雨量測定に参加したい方はこちらご覧ください

あわせて読みたい

雨量測定チームメンバーを募集しています!

天気予報で目にする『降水量』。 実は、藤野の中だけでも場所によって雨量が違うのです。 皆さまも一緒に雨量を計って、違いを見比べてみませんか? 計測地点が増えれば…

藤野の地区ごと雨量データ

雨量測定チームメンバーが各地区で測定しています。大雨の際「その期間中の累計の雨量」を測定し掲載しています。

なお、ここに掲載されているデータは雨量計測ネットワークのメンバーが独自に購入・作成し設置した雨量計により、雨量の実態を自分事として捉え、勉強・研究するために計測しているものです。

※気象業務法に定められている気象観測の「対象外の観測」によるものである点をご留意ください。

2024年の累計雨量データ

| 測定期間 | 小渕-梅沢 | 小渕-下小渕 | 日連-杉 | 日連 | 牧野-中尾 | 牧野-伏馬田 | 名倉-大刀 | 名倉-芝田 | 吉野 | 佐野川 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6/18 | 106 | 112 | 73 | 103 | 95 | |||||

| 3/28-29 | – | 45 | 47 | – | – | – | – | – | 70 | – |

| 3/25-26 | 59 | 50 | 41 | – | – | – | 40 | – | 90 | – |

2023年の累計雨量データ

| 測定期間 | 小渕-梅沢 | 小渕-下小渕 | 日連-杉 | 日連 | 牧野-中尾 | 牧野-伏馬田 | 名倉-大刀 | 名倉-芝田 | 吉野-中原 | 佐野川 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9/23-24 | 71 | 79 | 83 | – | – | – | 67 | 45 | – | – |

| 8/13-15 | 154 | 182 | 180 | 140 | – | – | 167 | 160 | 130 | – |

| 8/9 | 67 | 77 | 84 | 50 | – | – | 74 | – | – | – |

| 6/8-6/9 | 35 | 40 | 38 | 25 | – | – | 34 | – | 32 | – |

| 6/2-6/3 | 220 | 244 | 255 | 230 | – | – | 220 | 235 | 220 | 225 |

| 5/7-5/8 | – | 67 | 63 | – | – | – | – | 60 | 70 | – |

| 3/26 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |

2022年の累計雨量データ

| 測定期間 | 小渕-梅沢 | 小渕-下小渕 | 日連-杉 | 牧野-中尾 | 牧野-伏馬田 | 名倉-大刀 | 名倉-芝田 | 吉野-中原 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10/5-10/8 | 78 | 85 | 83 | – | – | 78 | – | 79 |

| 9/23-9/24 | 95 | – | 75 | – | – | 93 | 95 | 64 |

| 9/18-9/20 | 188 | 187 | 180 | – | – | 160 | 165 | 137 |

| 7/16-7/17 | 52 | – | 60 | – | – | 53 | – | 50 |

| 5/26-5/27 | 53 | 57 | 70 | – | – | 53 | – | 53 |

| 4/3-4/5 | 100 | 88 | 80 | – | – | 113 | 75 | – |

| 3/18-3/19 | 61 | 62 | 50 | – | – | – | – | – |

2021年の累計雨量データ

| 測定期間 | 小渕-梅沢 | 小渕-下小渕 | 日連-杉 | 牧野-中尾 | 牧野-伏馬田 | 名倉-大刀 | 名倉-芝田 | 吉野-中原 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11/8-11/9 | 52 | 55 | 47 | – | – | 54 | – | – |

| 9/30-10/1 | 67 | 59 | 55 | – | 73 | 63 | 61 | 43 |

| 9/2-9/5 | 63 | 72 | 60 | – | – | 60 | – | – |

| 8/13-8/15 | 133 | 134 | 150 | – | – | 145 | – | 184 |

| 8/7-8/8 | 76 | 75 | 75 | 70 | – | 76 | – | 96 |

| 7/1-7/3 | – | 155 | 160 | 175 | – | – | – | – |

雨量の測定方法

1.雨量(降水量)とは

降った雨が、どこにも流れ出ることなくその場にたまった場合の水の深さ(単位:mm ミリメートル)のこと。

観測時間により下記のような表現があります。

- 時間降水量:一定時間(10分、1時間とか)に降った雨の量

例)12時の1時間の降水量が8mm = 11時から12時のあいだに降った雨の量が8mm

※「xx時の」と言った場合、その時間から遡った時間が観測時間となります - 連続降水量:降り始めから降り終わりまでの総雨量

「累積降水量」 と言うこともあり、6時間雨が降らなければ観測はリセットされます

この雨量測定ネットワークでは、「累計雨量」という表現を用いています

2.雨量の測り方

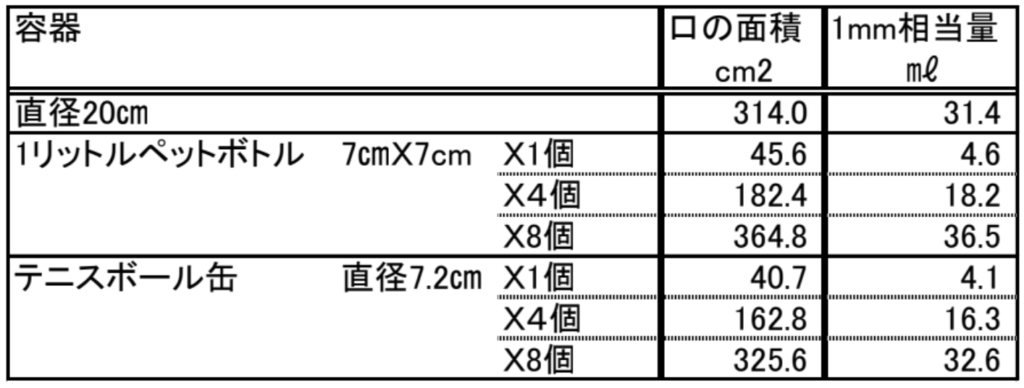

- まず、測定容器に溜まった「雨量の重さ(g)」を測定します。

- 測定器の開口部の「面積(平方ミリメートル)」で割ると、降雨量が計算できます。

測り方の例

- ↑の測り方を計算式にすると、、、

測定器に溜まった雨量(g)÷ 測定器の開口部の面積(平方ミリメートル)= 降水量(mm)

※開口部の面積が(平方センチメートル)だった場合は、、、

測定器に溜まった雨量(g)÷ 測定器の開口部の面積(平方センチメートル)× 10 で、 降水量(mm)が算出できます。 - 例えば「測定容器に溜まった雨量が45.6g」で「測定器の開口部の面積が45.6平方センチメートル」の場合

→降水量は 45.6g ÷ 45.6平方センチメートル × 10 = 10mm となります。

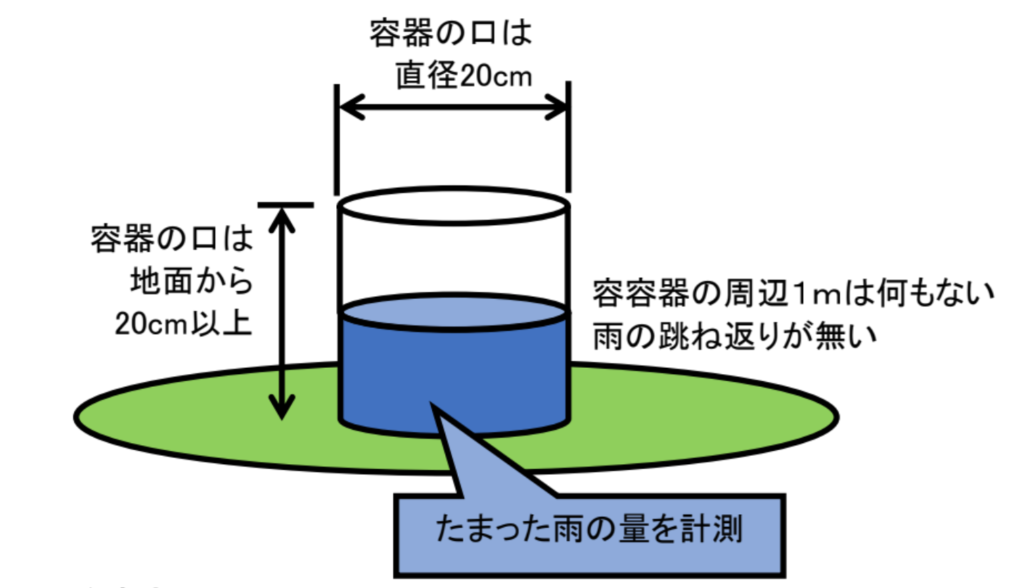

雨量を測る容器を設置するときの注意点

- 容器の口は地面から20cm以上高くする

- 容器の周辺1mは何も無い状態にする

- 雨の跳ね返りが無いようにする(芝生、砂利の上などが好ましい)

- 屋根や屋上に設置する場合は、なるべく中央付近に置く(風の影響を少なくするため)

容器の例

雨量計の作り方と設置方法

雨量計の作り方

材料

- 1リットルのペットボトル(↓画像の白いキャップの方)

雨量を測定する容器として使います - 2リットル程度のペットボトル(↓画像の赤いキャップの方)

雨量を測定するときに、雨水を溜める受け皿になります。今回の画像では、醤油(一升)のペットボトルを使いました - 長さが1mくらいの棒

測定容器を設置するための支柱となります

雨量を測定する容器(測定器)の作成

- 1リットルのペットボトルの上部を切り取って、コップ状にする

- 開口部(雨の落ちる部分)の面積を測り、測定器にメモする(↑画像右)

雨水を溜める受け皿(測定器受)の作成

- 2リットル程度のペットボトルの上部を切り取る。完成したときに、測定器が半分くらい入る高さに切ってください(↓画像左)

- 上部に3~5㎝幅の切り込みを入れて、容器の内側に折り込む。折り込んだ部分が、測定器の支えになります

- 測定器受の底に、水抜き穴をあける

測定器と測定器受を組み立てる

- 長さ1mくらいの棒の先端に、測定器受を固定する

- 測定器受に、測定器を差し込む

雨量計の設置方法

- 上記の「2.雨量の測定(雨量を測る容器を設置する時の注意点)」を参考に、設置場所を決める

- 測定器の開口部が水平になるように、支柱を地面に立てる

- 風や野生動物に倒されないような場所を選んでください